08/02

2021

鍵山相談役の“凡事徹底”は寺田一清氏から発信された!

月刊誌『到知』に寺田一清氏が95歳で他界されたことで

“寺田一清氏を偲ぶ”というテーマで特集が組まれていた。

臨済宗円覚寺派管長、横田南嶺氏と

ハガキ道伝道者の坂田道信氏との対談だったのだが、

そこに鍵山秀三郎氏が寄稿していたのだ。

私は、この寄稿で始めて鍵山相談役と寺田氏の関係がわかった。

ちなみに寺田氏は国民教育の師父と謳われた

森信之氏に師事し、その実践者で、

伝道者として多くの人にその教えを知らしめた方なのだ。

相談役は、寺田氏からの講演の依頼に何度もお断りをしていたが、

度重なるお誘いにより「私の失敗談」として

受けることにしたのが講話をする始まりだったという。

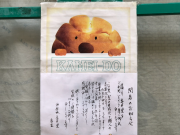

その講話を寺田先生が一冊の小冊子にしたときの

タイトルが「凡事徹底」。

鍵山相談役が世に出るきっかけとなったのが、寺田先生だった。

すなわち、今や鍵山相談役の代名詞となった

「凡事徹底」という言葉を寺田一清先生が

取り上げ導いたということが判明したのだ。

ここで改めて、鍵山相談役の考え方“凡事徹底”の言葉を紹介しよう。

「私がいままで歩いてきた人生を

ひと言で表現すると,“凡事徹底”。

つまり誰にでもできる平凡なことを,

誰にもできないくらい徹底して続けてきた

ということに尽きます。

人が見過ごしたり,見逃したり,

見捨てたりしたものをひとつひとつ拾い上げ,価値を見出す。

やれば誰でもできる平凡なことを徹底して,

そのなかで差をつける。

そんな信念を持って,いままで生きてきました。

ともすると人間は,平凡なことはバカにしたり,

軽くあしらいがちです。

難しくて特別なことをしなければ,

成果が上がらないように思い込んでいる人が多くいます。

そんなことは決してありません。

世の中のことは,平凡の積み重ねが非凡を

招くようになっています。

いつも難しくて大きなことばかりを考える人は,

失敗したり続かなかったりして

元へ戻ってしまうことが多いものです。

できそうにない特別なことばかり追いかけるよりも,

誰にでもできる平凡なことを少しずつでも積み重ねていけば,

とてつもなく大きな力になることを知るべきです。

平凡なことを徹底して続ければ,

平凡のなかから生まれてくる非凡が,

いつかは人を感動させると確信しています。」

(鍵山秀三郎の考え方“凡事徹底”より)

このオリンピックを見ていたら、

まさに“凡事徹底”を実践した人たちに

光が当てられているように思えてならないのだが・・・。

オリンピックの話は置いといて、

今、時代は大きく変わろうとして、次から次へと

新しいビジネスが生まれてきている。

こんな時でも平凡だが、しなければ

いけないことがたくさんある。

徹底した日々の掃除、整理整頓、日々の人との

心温まるやりとりも凡事なことだけど

それを徹底していくことに

意味があるという相談役の教えだ。

人生は長い。

だからこそ凡事徹底なのかもしれない。