06/26

2017

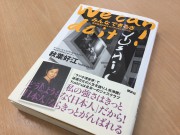

We can do it! Yoshi’sの仕事道

「西海岸一のジャズ・レストラン」と呼ばれる、

サンフランシスコの日本食レストラン。

250ある席はすべて埋まり、

併設された400人規模のジャズホールも超満員!

食事もショーも、その質の高さに圧倒されたのだった…!

と、これは先日のSFベイエリア研修ツアーで訪れた

レストラン「Yoshi’s」の話。

オーナーは日本人女性であり、御年74歳の秋葉好江女史。

Yoshi’sでの食事と秋葉女史とお会いすることは、

ツアーの目玉のひとつであり、私自身も楽しみにしていた。

そして彼女は、私の期待通りに素晴らしい方だった!

約50年前、米軍将校と結婚し渡米した秋葉女史は、離婚を期に心機一転。

名門のカリフォルニア州立大学バークレイ校へ

入学を目指し、ダンスと音楽を学んだという。

そして在学中、学費を稼ぐため開いた小さなレストランが、

今では、西海岸一の大繁盛店となった。

そのパワフルな生き方に私はおおいに感じ入ったのだが、

彼女の成功は、その生き方や人間性によるところが

大きいのだろうと私は考えている。

彼女は自著『We can do it!』のなかでここまでの人生を振り返り、

“一意専心”ということばをあげていた。

これは「他に心を動かされず集中し、

ひとつの事に一生懸命あたれば、それは人の心に響く」という意味。

目標に向け、ひたすら誠実に真剣に何かを目指す。

その姿に感動した多くの人たちが力となり、

アメリカの人々に愛されるレストランを経営するまでに至った、

まさにそんな彼女の経験だからこそのことばといえるよねぇ…!

やはり『We can do it(みんなできるさ)』と、

“一意専心”、どちらも通底する心の持ちようは同じ、

真剣にチャレンジを徹底すれば、

まわりはそれを見てくれるということなのだろう。

非力と思われがちな日本人女性が異国の地でたった一人、

これほどの結果を出せた理由は、

そこにあるにちがいない。

“一意専心”でさまざまな困難を

ブレイクスルーし、多くの人に支持される。

これがYoshi'sの、そして秋葉女史の“仕事道”なのだなぁ…!