11/07

2016

“道”の徹底追求が選ばれる

とある特番を視聴していた時のこと。

こんなパン屋さんのエピソードが耳に飛び込んできた。

兵庫県・西宮市にあるパン屋さんの話なのだが…。

彼はまず中学校で不登校になり、一度目の挫折を味わう。

しかし、不登校期間中に観たテレビ番組の影響で

「社長になりたい!」と奮起し、高校卒業後はパン職人に。

そして、超繁盛のパン屋を経営するようになった!

(なんと1日の売り上げは100万円以上だったとか!)

順風満帆に見えたパン屋の経営だったが、

なんとパン屋を突如閉店。

忙しさに追われるような毎日のなか、

お金のために働かされているように感じたという。

結果として、働く意味を見失ったことによる閉店だった。

これが二度目の挫折だ。

そして今度こそ、本当にやりたかったことを追求すべく立ち上がり

自分の手が届く範囲で、納得のいく、どこにもないパンづくりをはじめた。

試行錯誤を繰り返しながらも、

今や存在理由のある伝説のパン屋として大奮闘しているという。

(とてもドラマチックな話だねぇ…)

そういえばこのところ、

意味あるパンづくりを追求するパン屋さんとのご縁が増えてきた。

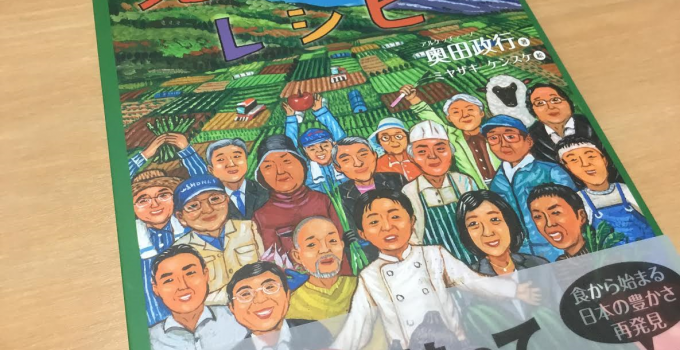

MEMUROワインヴァレー構想の研究会の一員であり、

水と食材にこだわり、その情熱と美味しさから人気をあつめる「カントリーブラン」。

美味しいパンの缶詰「救缶鳥」による被災地支援を展開する「パン・アキモト」。

先日ご紹介した『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』という本も、

天然酵母による内なる力に着目したパン屋さんが発信した本だった。

彼らは、自分たちにしかできないパンづくりの道を追求している。

道をどこまでも追求する姿は一見特異にさえ見えるが、

パンは多くの人たちが手に取り、口にする食品だ。

コンビニやスーパーで何も気にせず買っているような

利益優先、大量・画一生産のパンのあり方のほうが特殊であり、

本来は豊かな多様性があるものなのではないだろうか。

なんてことを考えていて思い当たったのが、

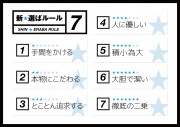

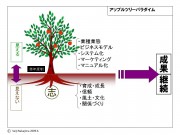

ビジ達で度々ご紹介している“新・選ばルール7”。

これをいま一度、振り返ってみよう。

1.手間をかける

2.本物にこだわる

3.とことん追求する

4.人に優しい

5.積小為大

6.大胆で潔い

7.徹底の二乗

この7つのルールをきちんと実践しているのが、

これら注目のパン屋さんなのではないだろうか。

選ばれる理由はあるということだ。

まさに冒頭で触れた西宮のパン屋さんはこれに当てはまっており、

加えて、2度の挫折で諦めない情熱と粘り強さがあったからこそ

妥協しないパンづくりの「道」をまい進しているのだろう。

おっ! これって、先日話したGRIT、すなわち

“やり抜く力”が活かされている事例ではないか!

多くの人に選ばれるために“新・選ばルール7”が必要なのはもちろん、

これにGRITがプラスされると、

ある領域に到達するために必要な新しい領域が見えてくるのだ。

「“新・選ばルール7”+GRIT」という“道の徹底追求”こそが、

結果として多くの人に選ばれることにつながり、

“仕事道”の確立にもつながってゆくのだろうなぁ…!