07/18

2016

パリの人気ビストロシェフの仕事道

先月私が主催した、「ボルドー・パリツアー」。

知り合いの日本人シェフに紹介してもらい、

パリでの初ディナーで「レ・ザンファン・ルージュ」という

フレンチレストランを訪れたのだが…。

ここが本当に大人気のビストロだったのだ。

噂通り店内は超満員で、私たちが食べている3時間ほどで

(私たちは長い間ワインを飲んでいた…)

周りのお客様は3回転もしていた。

というのも、ここはパリのレストランガイド

『ルベイ』のベストビストロに選ばれるほどの有名店なのだ。

(柳瀬シェフ、ご紹介ありがとうございました!)

店の名前の由来は、「Les enfants rouge」、

日本語では赤い子どもたちという言葉。

このレストラン周辺は、1500年代に孤児院があったそうで、

孤児たちが赤い服を着て歩いていたとか。

元々あったレストランがこの名前で経営していたものを、

そのまま現在のシェフが引き継いだという。

そしてなんと、そのシェフは「日本人」の篠塚大氏なのだ。

料理の味はもちろん美味しいのだが、

人気の理由はそれだけではない。

観光客と見られるお客様以上に、

地元の方々が多くいらっしゃったのだ。

それほど価格も良心的で、雰囲気も素晴らしい。

篠塚シェフの奥様が中心となって担当されているという

ホールサービスも大変よかった。

食事をしただけでも選ばれる理由が見えたのだが、

さらに調べてみると興味深いことがわかった。

篠塚シェフは「伝統を大切に守りつつも、

どれだけフレンチのなかに自分の個性を出せるか」に

こだわっているという。

その考え方や生き方は、

多くのお客様に選ばれるための

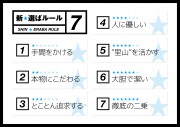

中島流「選ばルール7」を体現している。

ちなみに選ばルール7とはこんな内容だ。

1.手間をかける

2.本物にこだわる

3.とことん追求する

4.人にやさしい

5.社会性がある

6.大胆で潔い

7.徹底の二乗

篠塚シェフは星つきレストランで修行を積み、

独立してから3年目だという。

そんなフレンチに対する徹底した追求や、

手間をかけて伝統にこだわる姿勢…。

また、人にやさしいリーズナブルな価格設定、

フレンチに自分の個性を表現する大胆さは、

選ばルール7そのものなのだ。

これぞ篠塚シェフの仕事道であり、

日本人だからこそ実現できたこだわりだろう。

またパリに行く機会があれば、

ぜひ篠塚シェフのお店に行きたいものだ。