07/22

2025

星 新一先生も登場してくれた! ミッション、ビジョンと運を引き込む人間力。

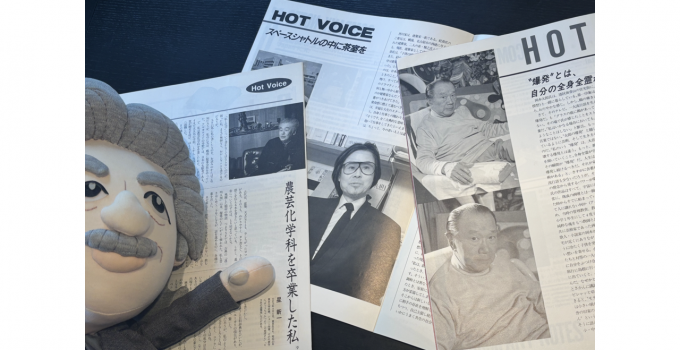

先日、倉庫にあるこれまでの制作物を整理していてのこと…

えっ、あの星 新一氏がインタビューに応じてくれていた?!

(すっかり忘れていたということ…)

「なるつもりもなく作家になったが、文学部へ行かず、

有機化学をやっていてよかった…

飛躍した題材の物語、つまりSFでは、

古典の“透明人間”以来、秘薬のたぐいがよく使われた。

私も書きはじめて三十年になるが、

話を進めるのに、各種の薬を出した。

“カゼ薬”など、妙案だった。

カゼの薬ではない。

飲むとカゼの症状をもたらす作用。

ずる休みに適当ではないか。

思い出し薬も使った。

ある量を飲むと、それに相当する過去にさかのぼって、

記憶が鮮明になるのだ。

グチを押える薬などできたら、多くの家庭は助かるのではないか。

これまでは病気治療の薬が多かったが、

今後はもっと、はばの広い薬が開発されるのではないか…」

うんうん、星 新一先生らしい話。

それにしてもよく登場してくれたものだ。

これは弊社が企画編集をお手伝いしていた

1987年の日本バイエルグループの広報誌である。

この広報誌にはその後も“太陽の塔”の岡本太郎氏、

建築家の黒川紀章氏など

錚々たる有名な先生方が登場してくれていたのだ。

1980年代当時、弊社の力でありネットワーク力はないのだが、

世界のバイエルグループという

クライアントのブランド力による顔ぶれである。

創業して5〜6年目の頃は、

実力でありネットワークもそこそこなわけだから、

必死に走り回っての“運”でしかないのだ。

【ミッションとビジョン、そして運を引き込む人間力!】

この秋スタート予定の女性社会起業家アカデミー“サキドリ”。

先日も女性社会起業家数名をゲストにイベントを開催。

その節も…

やっぱり起業には○○と○○は必須だと言いたいのだが…

どうしたら創業から43年、

さまざまな課題を克服して今に繋がったのか?!

→売掛金が回収できないことも幾度か。

→リーマンショックもあった。

→年間売上の3分の1がなくなるトラブルも起こった。

でも、社員や外部協力会社に大きな迷惑をかけることもなく

43年目を迎えられたのだ。

そしてたどり着いた結論が…

経営はその目指す意味→ミッションであり

目指すところ→ビジョンが重要であり、

それらを追求する姿勢と“運”が大切なのでは?!

経営における根幹概念として度々取り上げられるのが

“ミッション”と“ビジョン”。

これらは、組織が目指すべき意義と到達点を明示し、

その存在意義と長期的な方向性を示すもの。

それにより、組織は一貫した目標に向かって進むことができ、

従業員やステークホルダーに対しても明確な指針となる。

これらのミッションとビジョンを本気で追求する姿勢こそが、

組織の成長と信頼を支える要素となる。

そして、その追求の過程において培われた能力や信頼関係が、

やがて“運”として顕在化するということなのだろう?!

“運”というものは偶然ではなく、日々の努力と

明確な目的意識の結果としてもたらされるものに違いない。

ということでビジ達流の結論は…

起業にはミッションとビジョンと

“運を引き込む人間力”が重要という結論に!