06/22

2015

山岡正義流“梅岩”の研究

「日本の資本主義やビジネス精神の

原型をなすものであると同時に、

世界を覆う強欲資本主義に代わる、

新しい経済原理のモデルとなりうる

哲学も秘めた古くて新しい教えです」

(うん、うん、まさにその通り!)。

これは、『魂の商人 石田梅岩が語ったこと』に

記された、山岡正義氏が“梅岩の思想”をまとめた一文。

この思想こそ、世界的に経済優先型に傾倒し、

心をなくしつつある“今”に必要な考え方。

経済は道徳心がなくては上手く流れていかない。

だから梅岩の教えの中心には「道徳資本主義」の精神を

持つべきという思想がある。

日本の近代化と宗教思想の役割について

熱心に研究していた梅岩だからこそ、

良好な経済に必要なのは道徳心という答えに行き着いたのだろう。

そもそも、私が梅岩の思想に注目するようになったのは、

6~7年前の拙著『儲けないがいい』の企画・編集のタイミングでのこと。

「半兵衛麸」の11代目である玉置半兵衛氏に

取材したことがきっかけだった。

長寿企業として、「半兵衛麸」が続いている理由は一体何なのか!?

と調べていくと、その秘密は家訓にあることがわかった。

それが「先義後利」つまり、道義を優先させ、

利益を後回しにするという石田梅岩の思想から生まれた家訓だ。

「半兵衛麸」の3代目当主は、梅岩の思想に心酔して、

自分の娘たちに梅・岩と名づけるほどだったそうだ。

そう考えていくと、100年企業と呼ばれる企業には、

おおむね社是や店是が存在することに気づく。

しかもその源流を探っていくと、

おもしろいことに約300年前に活躍した

梅岩の思想へと行き着くことが多いのだ。

つまり、100年企業の社是・店是(家訓)を掲げた

多くの店主(経営者)たちの思想には、

梅岩の教えが色濃く影響している。

商人としてだけではなく、生き方そのものに

梅岩の哲学や価値観を取り入れ、

日々の仕事において実践してきた結果が、

100年を超す老舗企業をつくり上げたのだろう。

そこで、長く続くビジネスのためのヒントを探るべく、

石田梅岩の思想をビジネスに応用するためのセミナー

「石門心学・実践講座」を定期的に開催するに至ったのだ。

私も以前から、梅岩のことや、

著書、弟子たちの考えについては、知っていた。

また、講演やセミナー、自著でも取り上げていたのだが、

半兵衛麸や山岡氏のこの本と出会ったことで、

梅岩の思想がこれからのビジネスに重要なことに気づかされた。

山岡氏は梅岩の思想を徹底的に研究し、

これからのビジネス・経営に応用した考え発信している。

山岡氏曰く、石田梅岩の価値観や思想は、

数百年の時を超えても色あせることなく

今もビジネスを展開する上で通用する。

アダム・スミスやピーター・F・ドラッガーよりも先に

地球規模で通用する経済でありビジネスにおける

考え方を発信していたということ。

さらに、梅岩の思想はビジネスだけに活かされるわけではない。

人類が地球で生きながらえるうえで

必要な道徳的価値観でもあるからだ。

だからこそ、梅岩の思想を深く学ぶことは、

どんな人にとっても重要なことなのだろう。

そんな石門心学・実践講座は7月21日(火)に

『魂の商人 石田梅岩が語ったこと』の著者、

山岡正義氏を特別講師としてお迎えし開催します!

チラシはコチラをクリック!

(※詳しくは右下の「石門心学・実践講座」のバナーからご確認ください)。

──────────────────────

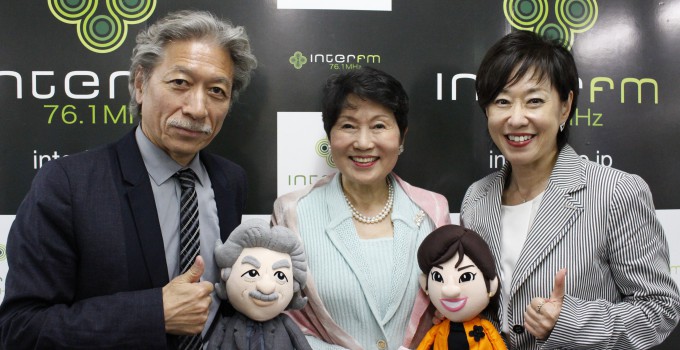

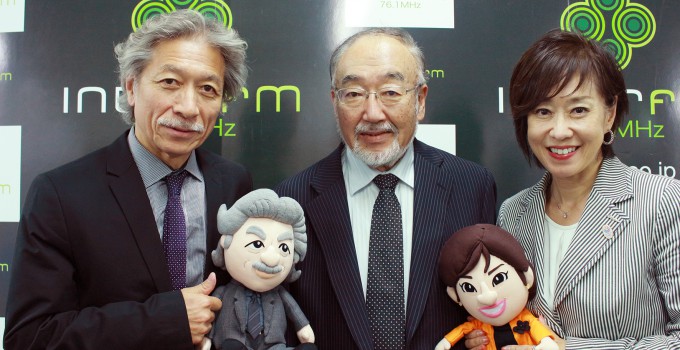

『魂の商人 石田梅岩が語ったこと』の著者である、

ビジネスコンサルタント・山岡正義氏の仕事道を追求!

6/28&7/5放送の『BUSINESS LAB.』をお聴き逃しなく!

InterFM『BUSINESS LAB.』

東京76.1MHz・横浜76.5MHz

毎週日曜 朝6時から好評放送中!

──────────────────────