01/27

2014

『自遊人』岩佐十良の流儀

雪降る露天風呂や、

古き良き民家のぬくもりと寄り添う、

世界的デザイナーの家具。

そして、地元の食材の力強さを活かし、

オーガニックにこだわり抜いた食事

(とにかく先日はいい体験をさせていただきました)。

雑誌『自遊人』の編集者兼代表の

岩佐十良(いわさ・とおる)氏が、

もともとあった旅館を引き継いで改装工事を行い、

昨年秋にオープンした

「里山十帖(さとやまじゅうじょう)」には、

いろいろな魅力が詰まっている。

旅館経営に取組んだ理由は、

「新たなインタラクティブ・メディアの

枠組みをつくりたい」ということから。

その表現には理解しづらい部分もあるが、

訪れるお客さまとのリアリティあるやり取りが、

これまで気づかなかった何かを

もたらしてくれるという期待だろう。

だからこそ「里山十帖」には、

岩佐流の日本人の心がくすぐられる空間が、

これでもかというほどに広がっているのだ。

「オーガニック」で「自然造り」。

立地を活かして建てなおされた宿は、

木造りで、カラダと心にとても優しく、

改めて日本ならではの魅力を感じた。

つまり、岩佐氏は日本の立地や

山間部という土地を活かすこと。

さらに日本が本来持っている木や土、

四季、そして文化を活かすということを

テーマにしているのだ。

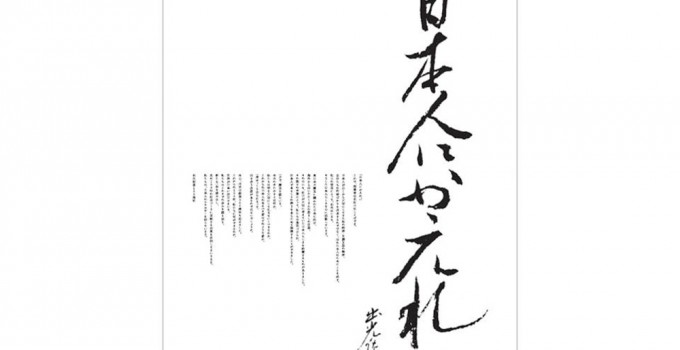

かつて、あの出光興産創業者の出光佐三氏が

「日本人にかえれ」と言ったように、

私たちには岩佐氏のような日本の持つ価値を考え、

そして活かすビジネスが

求められているのかもしれない。

古き良きものに命を吹き込み、

再生させ、日本が持つ本来の魅力を

具現して展開していくこと。

これこそが『自遊人』岩佐十良氏の

狙いであり、流儀なのだ。

“当館は「オーガニック」を重要なテーマの

ひとつにしています。そのため、

コンビニのお弁当やカップラーメン、

ファストフード等の館内へのお持ち込みは

ご遠慮いただいております”

上記は、旅館「里山十帖」の

館内案内パンフレットの一文だ。

雑誌がある一部の読者層にしか

読んでもらえない時代となったように、

万人受けする宿も、

もうなくなっていくのかもしれない。

だからこそ、こだわった宿は

それを求める人たちにとって、

魅力的になるということだ。

「里山十帖」から感じられる、

岩佐十良流“日本を活かす”こだわりは、

これからのビジネスにおいて

重要なヒントとなるだろう。