04/15

2024

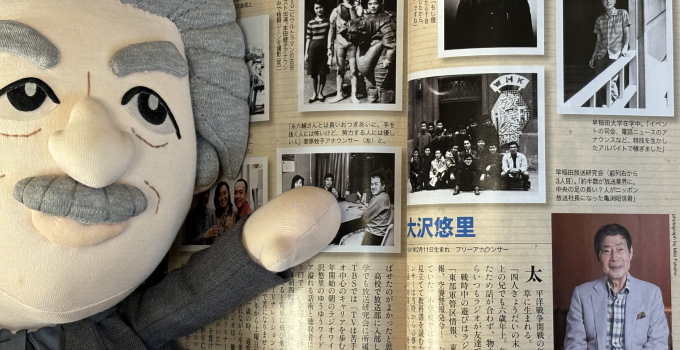

番組が36年も続くには、ワケがある! 大沢悠里さん、文藝春秋5月号に登場。

“Guess who I am.私は誰でしょう?!”

文藝春秋5月号「小さな大物」というコーナーに登場した

あのTBSラジオの大沢悠里さん。

何とラジオ一筋59年。

まさに“レジェンド”と呼ばれるに相応しい

アナウンサーとして紹介されていた。

文藝春秋におけるこのコーナーは、

その人の活躍を写真アルバムを通して紹介する展開。

大沢悠里さんが千歳飴を持つ時代の写真から、早稲田大学在学中、

そしてTBS入社試験用の写真も紹介されていた。

(この入社試験用の写真が、本物より男前なんだなぁ〜)

→永六輔さんとのラジオ番組写真。

「永六輔さんは、手を抜く人には怖いけど努力する人には優しい」

というコメントも。

→パーソナリティでもあった内海桂子・好江師匠との写真。

写真キャプションには“両師匠には人生を教わった”と書かれていた。

→“ゆうゆうワイド”最終回での歴代パートナーたちとの集合写真。

月曜から金曜まで、5人のパートナーと番組展開していたわけで

最終回にはみんなが集まってくれたという。

→そして何といっても毒蝮三太夫さんとの付き合いは60年!

ラジオ番組卒業後、毒蝮さんとゴールデンコンビとして、

『GG放談』つまりジジィ放談としてSpotify独占配信の

Podcast番組として展開している。

【36年も大沢悠里さんの番組が続く理由!】

1986年開始の「大沢悠里のゆうゆうワイド」は36年間続いた長寿番組。

とにかくず〜っと人気番組だったということ。

先程の番組パートナーへの対応もそうだが、

とにかくいつもの関係者を大切にしていた大沢悠里さん。

先日最終回を迎えた人気金曜ドラマ『不適切にもほどがある』にも

1986年、新たに始まったラジオ番組として、ドラマの中で

“ゆうゆうワイド”が紹介され、大沢さんが声の出演をしていた。

確かに昭和の時代から平成、令和と続いた

身近でポピュラー番組だったということ。

◆私の2冊目の著書『儲けないがいい』が出版された時、

大沢さんに番組内で紹介してもらった記憶が…

あ〜大沢悠里さんに書籍の帯の推薦文も書いてもらっていた。

(私もいろいろお世話になっています)

【“番組に関わる人を大事にしたい!”が大沢さんの思い!】

私も何度もTBSにお邪魔して、ゲストを紹介させてもらったり

イベントの打ち合わせをさせてもらっていた。

その度に感じていたのは、ゲストのお客さまはもちろん、

番組のパートナーであり、関係スタッフを大切にしているということ。

大沢さん曰く

「僕がいつもスタッフを可愛がることは、聴いてくれる人たちを

可愛がることだと思ってやってきました。

スタッフを優先して大事にすると、みんな一所懸命に仕事をしてくれるし、

それは聴いている人にも伝わりますから」

ということもあり、大沢さんは毎日の番組の最後に必ず、

出演者とスタッフ全員の名前を読み上げている。

(まるで映画の最後の字幕のように…)

限られた放送時間のなかでもそれを続けたのは、

やっぱりスタッフを大事にしたいという思いから。

まさに大沢悠里流、大人気アナウンサーの仕事道!