06/13

2022

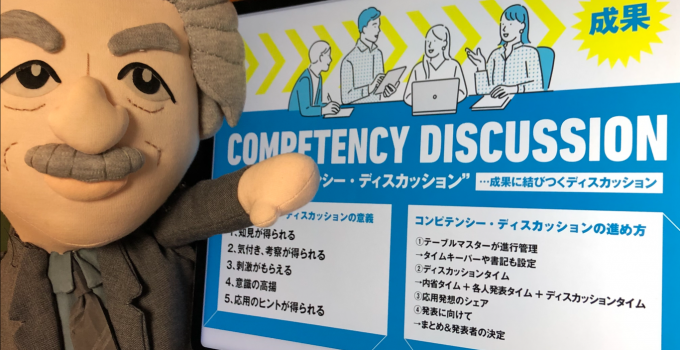

中島流“コンピテンシー・ディスカッション”のシナジー

先にも紹介した“コンピテンシー・ディスカッション”を

覚えているだろうか?

“成果に結びつくディスカッション”の提案ということで

ネーミングしたわけだが、

そのディスカッションの進め方を含めて

かなり細かくルールを作って中島流に仕立て上げたものだ。

“コンピテンシー・ディスカッション”という

名前を付けたのは半年前だが

元々、私は講演会や毎年開催しているリーダーズセミナー等、

あらゆる場でこのコンピテンシーディスカッションを展開している。

通常行われるセミナーやティーチングでは、

知見にまでもっていくには手間がかかるが

同じ体験をした者同士で、しっかりシェアしてディスカッションすると

自分の知見や気づきにつながり易く

自分の日々に活かせるものとなるのだ。

どんなに私が大声で話しても

みなさんに届くわけではないということ。

時間を共有した人たち同士でどこが良かったか、

どんな気づきがあったかをシェアすることで、

より確かな気づきと確かな知見に繋がっていく。

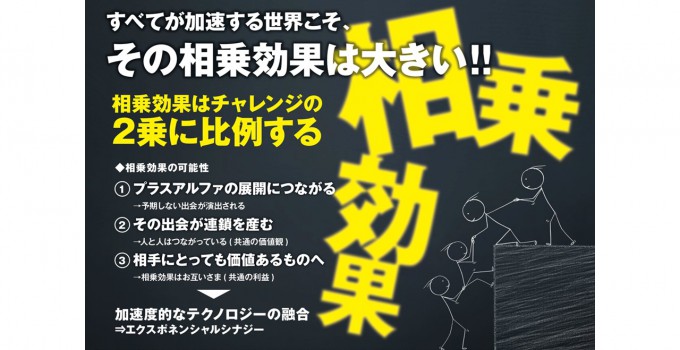

さて、中島流コンピテンシーディスカッションが

いかに相乗効果を起こすかというところに注目したい。

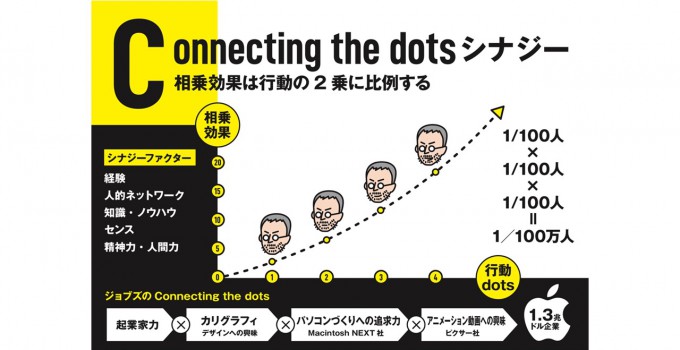

例えば、私がセミナーの中で

1つのテーマに対して5つのポイントを話したとする。

参加者→Aさん、Bさん、Cさん

Aさんは5つのポイントのうち、1~3のポイントはしっかり理解。

Bさんは1、3、5は理解。

Cさんは3~5は理解。

上記のように、ポイントが5つあったとしても

それぞれのポイントの受け止め方や、

自分の気づきにつながるものは3/5くらいだと仮に設定する。

この場合、それで終了するとそのまま止まり。

ところが、ポイントの違うAさん、Bさん、Cさんがシェアし合うと

思考を“シャッフル”することになる。

いかにこのシナジーを活かすかが、

ビジネスにおいては大きな差になってくるのだ。

例えば、毎年開催しているリーダーズセミナーは、

毎月トイレ掃除体験や座禅を組んだり、企業体験等を行うが、

業種業態の違いやビジネス経験の違い、

興味の違い、立場の違い等から捉え方が違ってくる。

それを皆でディスカッションすることによって、

偏りをなくし、

より使いやすい知見、使える情報へと持っていくのだ。

これが多くの人たちが参加しているからこその “シナジー”ということ。

もちろんこのシナジーを活かすことで

次なるビジネスの展開も違ってくるし、

成功への確率も高くなる。

最終的に、シェアでありディスカッションの場は

より相乗効果のあるビジネス展開には

非常に有効で大切ということだ。