04/21

2025

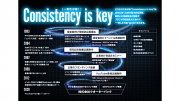

“Consistency is key” 日々のビジネスも“継続は力なり”!

もうフィットネスクラブへは3~4年通っているわけだが、

ある程度ハードなトレーニングを課して1年になる。

週2回であり、年間100回を超すトレーニングである。

(うんうん、しっかり続けられている)

メニュー

1)ランニングマシンで3〜4キロ走る

(平均速度は1キロ5分台/時速10キロ以内)

2)胸筋マシンで2500~3000kg(80〜100回)

3)腹筋&背筋

4)逆立ち

5)腕立て伏せ60〜80回

6)柔軟体操

それまではほとんど週1だったのを2回にして1年間。

→これらの実践プロセスが明確に分かるように

毎回のトレーニング内容を手帳に明記!

【キーワードは“Consistency is key”】

英語で“Consistency is key(一貫性が鍵)”というフレーズがある。

“Consistency is key”はさまざまなシーンで使われるわけだが…

私たちの慣用句で言うと“継続は力なり”ということ。

フィットネスや健康、学習や教育の場でもよく使われるという。

1年間続けられたことで、筋肉の張りも出てきたようだが

何と言っても数値的にも健康バランスがいい。

まさに“Consistency is key”を実感している。

なぜ“一貫性”が大事なのか?

重い物を押すとき、最初の一押しが最も多くの努力を要し、

継続的に押し続けることで勢いを得て

移動がスムーズになるという。

すなわち定期的な努力が勢いを生み出し、

少し難しい目標でも達成可能なものに感じられるというわけだ。

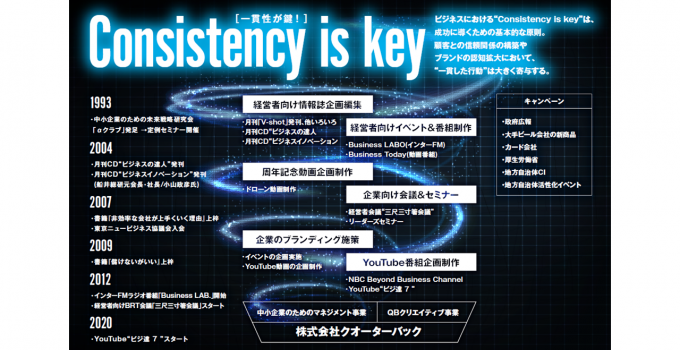

【ビジネスにおける“Consistency is key”】

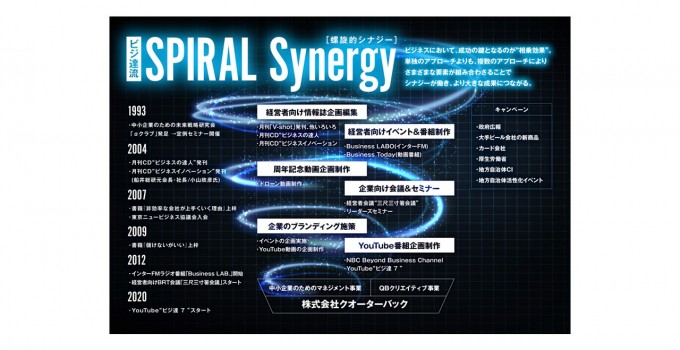

先にも紹介したが…株式会社クオーターバックとして

→1993年にスタートした経営者の勉強会

“未来戦略研究会”は、“三尺三寸箸会議”を中心に32年目。

→この“週刊ビジネスの達人”は23年目。

→リーダーズセミナーは18年目。

→YouTubeチャンネル“ビジ達7”は6年目

→海外研修ツアーも24年間継続(コロナ禍で頓挫)

どれも真摯に取り組んでいるうちに、時は経っていたわけだが…

Consistency 1 ◆一貫性と信頼の構築

一貫した高品質の商品やサービスを提供することで、

顧客満足度を高め、信頼を積み重ねることとなる。

この信頼の構築は、顧客のロイヤルティを強化し、

長期的な関係構築に寄与する。

安定したブランドイメージの確立にもつながる。

Consistency 2◆チームの方向性と生産性向上

企業内部における一貫したコミュニケーションと方針の維持は、

チームを共通の目標に導く力となる。

明確なビジョンとミッションを持ち続けることで、

従業員が同じ方向に進むことができ、

組織全体の効率化と生産性の向上につながる。

Consistency 3◆持続可能な成長の実現

市場環境が変化しても、一貫した戦略を持つことが重要。

短期的な利益にとらわれず、長期的な視点でビジネスを

運営することで、柔軟に対応しつつ持続可能な成長へとつながる。

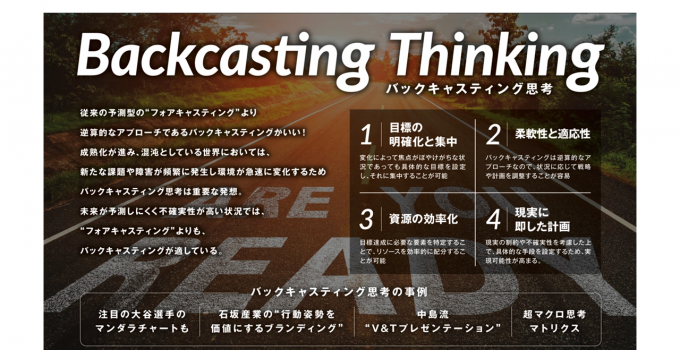

目指す未来像を明確にする

“バックキャスティング思考”もその一つ。

一貫性は単なる手法ではなく、その会社の“文化”へと昇華する?!

今回は“Consistency is key”をキーワードとしたが、

もしかしたら私もQB社も、

特に秀でた武器がなかったことが奏功し、

地道に継続するしかなかったのかもしれない。

結果としてこの“Consistency is key”を実践することとなり

信頼の構築、ブランドの強化、業務の効率化に

繋がったのかもしれない。