04/27

2015

“白熱教室”がシナジーを創る

ハーバード大学教授である

マイケル・サンデル氏の「白熱教室」。

これは、ひとつのテーマに対し、

さまざまな視点からディスカッションをし、

さらなる発想を引き出す講義スタイルだ。

ハーバード大学では大人気の講義であり、

日本でも注目を集めた「白熱教室」。

少し前のビジ達で、幕末の偉人である吉田松陰が、

松下村塾でこの「白熱教室」を

すでに実践していたのではないかと語った。

吉田松陰はすでに150年前、多くの塾生たちと、

ひとつのテーマに対して共有し合いながら、

問答を繰り広げていた。

自分の意見も反映されることによって、

参加意識も芽生え、到達した意見に対して

責任を持つ意識も高まっていく。

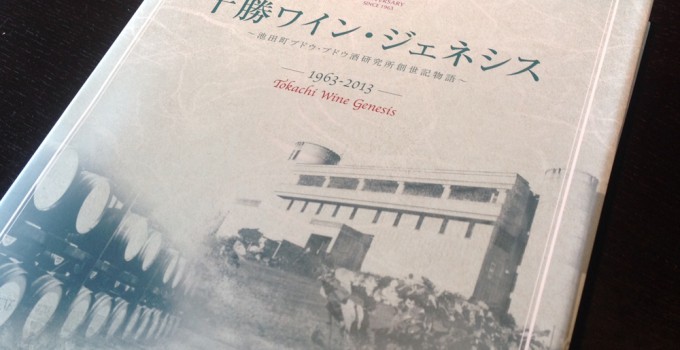

しかし、さらに時をさかのぼって約300年前!

ビジ達でも度々登場する「石門心学」でも、

この「白熱教室」が実践されていたのだ!

これは石田梅岩が江戸中期に始めた思想のことだが、

彼の有名な著書といえばやはり『都鄙問答(とひもんどう)』!

その名の通り、問答形式に展開される書だ。

問答を徹底したからこそ、

次の世代にも語り継がれ、

今日まで教えが残されているのだろう。

ではなぜ、問答にこだわったのか?

その理由は梅岩の教えの中にある

「先も立ち、我も立つことを思うなり」

という言葉がある。

ついつい自分の都合を優先しがちだが、

相手にもメリットがあることを

考えることの大切さを語っているこの言葉。

たとえ師匠と弟子の立場であっても、

対等の立場から意見を交わすからこそ、

より良いものが見えてくる!

おそらく、この法則を石田梅岩はわかっていたのだろう。

武士や農民、はたまた商人も関係なく、

立場を超越した思想である石門心学。

江戸時代後半には、

藩がつくった公認の学問所が全国に220ヵ所あったそうだが、

石門心学の塾も全国に180ヵ所あったという。

それだけ多くの人に認知されていた理由は、

どんな人でも対等に意見を出し合うという、

白熱教室のようなスタイルにあったのだろう。

問答形式での講義スタイルは、

参加者にも意味のある結果を残す。

そして、自分の考えにも反映されることにより、

次なる世代にその考えをしっかりと受け継ぐことができる。

だからこそ、石田梅岩、吉田松陰、

そして近年でいうとマイケル・サンデル氏の教えは、

人の心を打ち、時代を超えても注目され続けるのだろう。

白熱教室的ゼミナールは、

時代を超えて、そのシナジー効果を立証している。

(私が主宰する“リーダーズセミナー”や

“三尺三寸箸会議”でも活用しています!)