05/27

2013

リーダーは夢を語れるか

出光興産の創業者・出光佐三氏はこう語った。

「出光がメジャーに屈したら、日本の石油産業は

メジャーに牛耳られてしまいます。

そして日本経済もメジャーに支配されることになります。

だからこそ断固戦いたい。

これは日本が真に独立するための戦いなんです。

そのためには武器が必要です。

一振りの刀が与えられたならば、

私は国際カルテルを打ち破ってみせます」

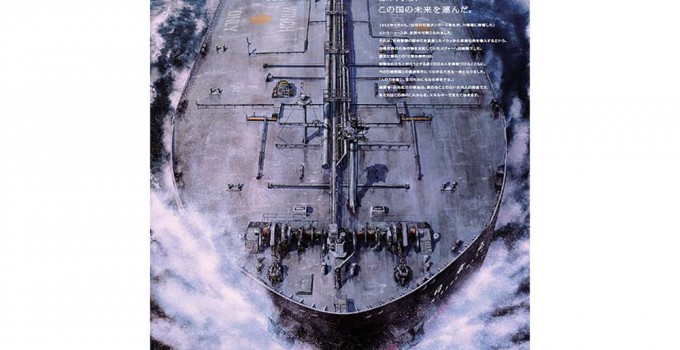

その“刀”とは、巨大タンカー・日章丸。

タンカーは石油を国有化し、イギリスと抗争中のイランへ向かい

極秘裏に2万2000キロリットルの軽油を運び出すことに成功する。

これが、1953年に起きたかの有名な日章丸事件だ。

出光の躍進以前に、日本にとって負けられない戦いとして

出光氏は大きな決断に踏み切った。

やはり偉大な経営者の志はスケールが違う!

そういえば、私がこのところお話する機会のあった

経営者も皆、“夢を語る”方々だ。

先日のαクラブ定例セミナーでは、「俺のフレンチ」でおなじみの

坂本 孝社長をゲスト講師としてお招きした。

「夢は大きければ大きいほどいい。大風呂敷を広げるくらいが丁度いい」

と坂本社長らしい大胆なお話をしてくださった。

前ザ・リッツ・カールトン・ホテル日本支社長である

高野登氏によると、オリエンテーションでは

「世界一のホテルになる」という夢を切々と語り続けるという。

そこでザ・リッツ・カールトン・ホテルの

哲理・哲学を徹底的に学ぶというわけだ。

ソーシャルゲームの開発事業などで株式上場を果たした

KLab(クラブ)株式会社の真田哲弥社長も、

「経営者は夢を語らないとだめ」と語っていた。

夢を語り続けるうちに相乗効果が起き、

ベクトルが明確になるだけでなく求心力もついてくる。

すると結果的に多くの人たちが味方になってくれるのだ。

やはり志あるあるビジョンを語ることが、

多くの人たちがついてくる理由となるのだろう。

優れた経営者は皆、社会性のある夢を“自分の言葉で”語っている。

私も夢を語っている方だと思っていたが、

まだまだ見習うべきところがたくさん…と実感。

経営者なら、いつまでも大志を抱き続けていないとねぇ~!