01/07

2013

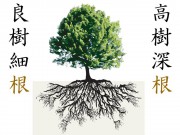

BUSINESS LAB.のシナジー

祝・BUSINESS LAB. 2年目突入!

今年もBUSINESS LAB.は健在で~~す!!!!

この1年間で登場していただいた

ゲストの方々は総勢27名。

記念すべき第1回目はニュービジネス協議会

(NBC)元会長であり、アルビレックス新潟

取締役会長の池田弘氏!

その後も続々と、掃除の会でおなじみの

鍵山秀三郎氏やブリキのおもちゃ博物館で

有名な北原照久氏など豪華ゲストが登場。

それでは、昨年1年間でお越しいただいた

素敵なゲストの中から、特に印象深い方々を

振り返ってみよう。

まず、ダウンシフターズを提唱する

高坂勝(こうさか・まさる)氏からは、

「減速して生きる」という新たな価値観について

うかがうことができた。

震災からの再建についてお話しくださったのは、

八木澤商店の河野通洋(こうの・みちひろ)氏。

なんと岩手県陸前高田市から

はるばるお越しいただいた。

「魂の決断」というテーマで力強く語って

くださったのはNBCの現会長でもある、

フォーバルの会長・大久保秀夫氏。

“KAIZEN”プロデューサーとして世界で活躍する

ブラッド・シュミット氏はゲストの中で

唯一の純外国人だ!

星野リゾートの星野佳路(ほしの・よしはる)氏の

お話からは、チームづくりの大切さを

改めて考えさせられた。

日本人女性として初めて外資系化粧品専門商社を設立したレイコ B・リスター氏は、“女性初”という

看板を背負いながら後人のために道を切り拓いた。

今まで来ていただいた総勢27名のゲストは、

経営者として有能なだけではなく

人間的な魅力のある方々ばかり。

実は、彼らには共通点がある。

それは、全員私が日々語っている

“仕事道”を体現しているということ。

大きなリスクを承知の上で決断を繰り返し、

業界の常識に変革をもたらしながらも、

人と組織を育て地域に貢献することも

しっかりやってきたのだ。

そしてさらに、日々チャレンジを続けている。

ゲストの皆さまのお話からは、“チャレンジ”により

さまざまな失敗や成功を繰り返して

学びを得られること。

そしてその学びを活かして

新たなチャレンジをすると、

さらに上のステージに立てることが理解できた。

つまり、生き方と経営はイコールということ。

次から次へとチャレンジを続けていると、

人間的な魅力も高まっていくのだ!

そして、結果的に多くの人たちから

選ばれることになる。

う~ん、それにしても我ながらボリューム満点の

ラジオ番組になっているなぁ。

2013年も素晴らしいゲストの方々のお話を

お届けするので、ぜひお聴き逃しなく!

BUSINESS LAB.を聴いているうちに

あなたにもきっと相乗効果があるはず!

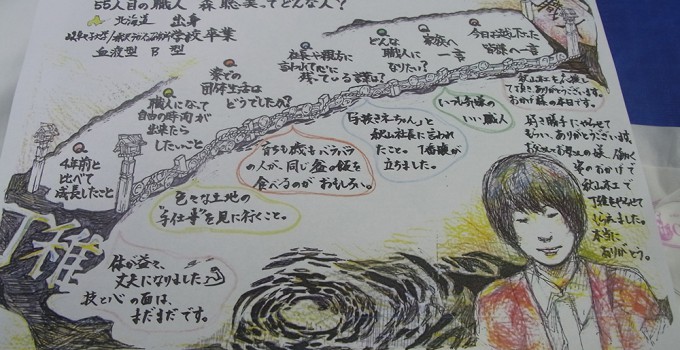

あっ! 今週は例の“丁稚のすすめ”でおなじみの

秋山木工から、代表の秋山利輝氏が登場。

とにかく、秋山氏ならではの

おもしろい体験をたくさん話していただいた。

今年も日曜23:00は東京76.1MHz・横浜76.5MHzの

『BUSINESS LAB.』をよろしく!!