08/25

2025

加速する時代の必要条件“環境適応能力”とは?! Grab the Flow, Go with the Flow!

先にも“2040年への変革の時代に挑む!”というテーマで

「これからの地球規模のさまざまな大きな変化に、

あなたはどう対応していくのか?!」

と投げかけたわけだが…

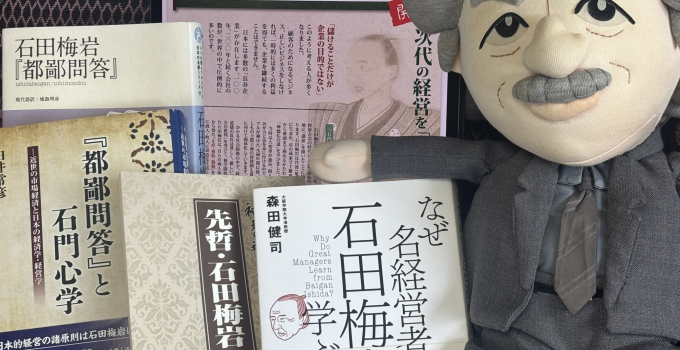

いつもの書店で手にした本で

“環境適応能力”というキーワードに出会ったのだ。

そういえばダーウィンの『種の起源』でも

生物は環境に適応して進化すると提唱していた。

すなわち“環境適応能力”こそが

その後の選択に生き残る理由ということ。

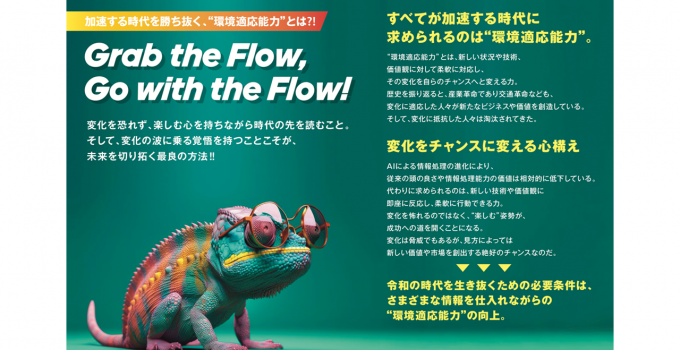

【この加速する時代に必須の“環境適応能力”】

現代社会は、かつてないスピードで変化し続けている。

AI技術の革新や仮想通貨の台頭、リモートワークの普及、

さらにはパンデミックのような未曾有の危機により、

私たちの生活や働き方は、

劇的な変化を強いられていると言っていいだろう。

この流れは今後も加速し、

多くの従来の価値観や常識が覆されていくことは確実。

このような時代において最も求められるのは“環境適応能力”。

“環境適応能力”とは、新しい状況や技術、

価値観に対して柔軟に対応し、

その変化を自らのチャンスへと変える力。

ここがダーウィンの『種の起源』にある

時間をかけての自然選択の“環境適応能力”との違いだ。

歴史を振り返ると、産業革命であり交通革命なども、

変化に適応した人々が新たなビジネスや価値を創造している。

そして、変化に抵抗した人々は淘汰されてきたのだ。

【変化をチャンスに変える心構え】

AIによる情報処理の進化により、

従来の頭の良さや情報処理能力の価値は相対的に低下している。

代わりに求められるのは、新しい技術や価値観に

即座に反応し、柔軟に行動できる力。

変化を怖れるのではなく、“楽しむ”姿勢が、

成功への道を開くことになる。

変化は脅威でもあるが、見方によっては

新しい価値や市場を創出する絶好のチャンスなのだ。

このように、時代のスピードに対応できる“環境適応能力”は、

もはや個人のスキルを超えた必要条件。

【恐怖を超え、未来への一歩を踏み出す勇気】

変化を恐れる気持ちは誰にでもあるが、

その感情を素直に認めつつ、それを逆手に取ることが大切。

恐怖や不安があっても、“面白そう” “新しい挑戦”と

捉えることで、“環境適応能力”は自然と高まるのだ。

実際、変化を楽しめる人は、次々と新アイデアを引き寄せ、

自身の人脈を広げ、最終的に大きな成功へと進んでいく。

これらは、情報収集や多様な人々と交流し、

常に自分の視野を広げ続けることによって育まれる。

すなわち、令和の時代を生き抜くための必要条件は、

さまざまな情報を仕入れながらの“環境適応能力”の向上。

変化を恐れず、楽しむ心を持ちながら時代の先を読むこと。

そして、変化の波に乗る覚悟を持つことこそが、

未来を切り拓く最良の方法なのだ。

環境適応能力とは…

Grab the Flow, Go with the Flow!

「流れをつかみ、流れに乗れ!」

すなわち、“時流をつかみ、時流に乗れ!”ということ。

→実は2017年にこのビジ達で発信してたキーワードだという!