10/27

2025

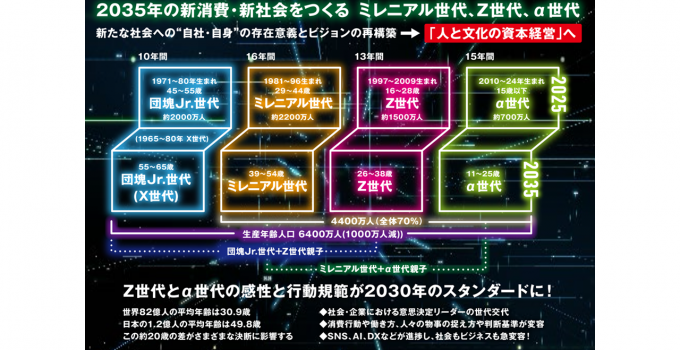

2035年の新消費・新社会をつくる ミレニアル世代、Z世代、α世代

「すでに起きている未来」

中島流では“すで起'未来”というが…

もう団塊ジュニアの人たちも“お役御免”の

令和時代が到来している。

まさに今活躍している50歳前後の方々には

申し訳ない表現だが、多分間違いないだろう。

そのくらい新しい価値観の時代が到来しつつあるということ。

未来のビジネスと社会のカタチを予測するにあたって、

ミレニアル世代、Z世代、

そしてα世代の特徴を捉えることは重要。

特にα世代の成長は未来の社会・経済動向を

大きく左右する要素といえる。

10年後の2035年を視野に入れ、

これからの世代がどのように新社会を形成していくのかを

考えることは、私たちにとって意義深い挑戦。

【新たな社会への存在意義とビジョンの再構築】

「人と文化の資本経営へ!」

Z世代とα世代は、彼らの独自の感性と行動規範によって、

これまでの常識を覆しつつある。

特にα世代は、親世代の影響を受けながら

デジタルネイティブとして育ち、

テクノロジーを自然体で使いこなしている。

このため、社会と企業は存在意義とビジョンを

再定義する必要に迫られ、

“人と文化の資本経営”に重きを置くことが、

重要となってくるだろう。

【平均年齢差が示す未来の方向性】

世界の人口約82億人の平均年齢は30.9歳と若いのに対し、

日本の平均年齢は49.8歳。

この約20歳の差は、社会的・経済的決断に

大きな影響を及ぼし、特にビジネス分野での競争力に

大きな影響を及ぼす可能性が高いのだ。

日本が遅れを取らないためには、

意思決定においてリーダーの世代交代が急務となる。

この変革の時代には、消費行動や働き方だけでなく、

物事の捉え方や判断基準が急速に変化している。

特に、SNS、AI、DXの進展により、

社会やビジネスの構造そのものが急速に変貌を遂げている。

このような環境の中で、Z世代とα世代の感性と行動規範が

2030年の新しいスタンダードとなり、

私たちの社会とビジネスの未来を

決定づけることになるに違いないのだ。

このように、新たな世代の価値観が世界をリードする

近い未来を見据え、日本は積極的に変化を受け入れ、

先導できる社会を目指す必要があるということ。

【“すで起'未来”を正視しての、あなたの決断が求められる!】

今こそ、リーダーとしての英断が求められるとき。

変化の激しい時代において、遅れを取るか、

先を見据えて動くかはあなた次第。

あなたの決断一つひとつが、会社の未来をカタチづくる。

これからの時代、柔軟に、新たな価値観を

受け入れる勇気が必要なのだ。

未来の社会とビジネスをリードするために、今すぐ決断を。

ちなみにあなたは、団塊ジュニア世代?!

それともミレニアル世代?!

まさか団塊の世代?!

この違いが、あなたの決断の意味が大きく変わってくる!

“すでに起こっている未来”を正視しよう!