09/08

2025

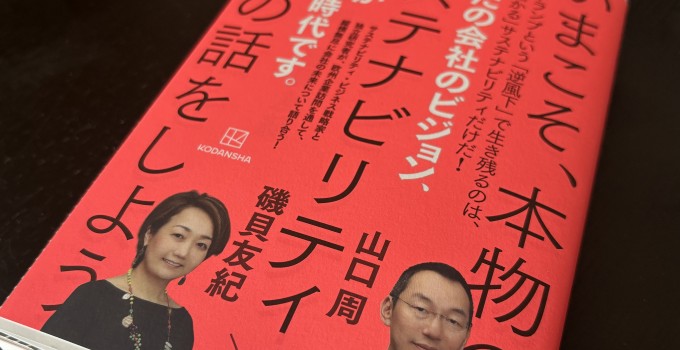

『いまこそ、本物のサステナビリティ経営の話をしよう』 山口 周×磯貝友紀著

派手な蛍光ピンクのカバー。

そして2人の著者の写真も添えられ

“あなたの会社のビジョン、本気度が問われる時代です。”

という副題も添えられていた。

タイトルの“本物のサステナビリティ経営”

というフレーズもあり手に取ってしまったわけだが…

山口 周氏の書籍には、気づかされることが多い。

“はじめに”を読んだだけでも

このところ私が“Grab the Flow, Go with the Flow!”

すなわち“時流をつかみ、時流に乗れ!”であり、

“環境適応能力”の重要性に重きを置いて

発信していることが見透かされているようなのだ。

ということで、自分のビジネスを時代の流れに合わせながらも、

時流に流されてはいけない“経営哲学の重要性”を

この書籍を通じて紹介したい。

以下は、その“はじめに”に書かれていた

この書籍が発信したいだろうポイントを集約してみた。

【“変わるもの”ではなく“変わらないもの”を追求する】

ビジネスの変化が激しい現代において、

企業が持つべき最も重要なものは、

その先を見据えた動じない哲学。

不安定な外部環境、すなわち政府の政策、社会の風潮、

メディアの論調等の変化に直面しても、

“自分たちは何者で、何のために行動しているのか”

という哲学を明確に持ち続ける姿勢。

すなわち企業の存在理由を見失わないことが求められる。

このような揺るぎない企業理念は、

単に変化に対応するための手段ではなく、

社会の中で企業が果たすべき役割や責任を明確にし、

長期的な信頼を築く基盤になるという。

【チェックリストを超えたサステナビリティの実践】

サステナビリティや

DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)、

ESG(環境・社会・ガバナンス)といったテーマは、

単なる“チェックリスト”ではない。

これは企業の存在意義そのものであり、

“どのような未来を実現したいのか”という

ビジョンの表現なのだ。

単なる形式的な取り組みにとどまらず、

企業の使命と未来像を示すものであるべきもの。

真のサステナビリティの統合は、深い倫理観を伴い、

長期的な視座によって支えられている。

企業にとってこれは、経済的成功を超え、

社会全体の幸福を実現するための倫理に基づく行動が不可欠。

超長期的視点とグローバルな視座の重要性を語っている。

【あらためて“外から学ぶ”ことの重要性】

これまでと同じように優秀な人々が、

同じように一生懸命に働いているように見えるのに、

なぜ、日本の経済的地位は、ここまで急速に低下しているのか。

少なくとも、この20年続けてきた思考・行動様式を

改めない限り、低下は止められないだろう。

過去の歴史を俯瞰すると、ある国が停滞から復活し、

反転攻勢に出るときには、

“外から謙虚に学ぶ”という共通のパターンがある。

過去の歴史をみても“外から学ぶ”ことを怠るようになった文明は

ことごとく衰退しているという。

↓ ↓ ↓

いかがだろうか。

確かに、日本の多くの企業は“環境対策=コスト”

という認識に縛られている。

“石坂産業”の取り組みを“ビジ達”では度々紹介しているが、

まさにサステナビリテイはもはやコストではなく、

未来の競争力の源泉なのだ。

“本物のサステナビリティ経営”を

いくらかでも理解していただけただろうか。