02/03

2026

“就社”から“就志”へ! Z世代・α世代の選び方。

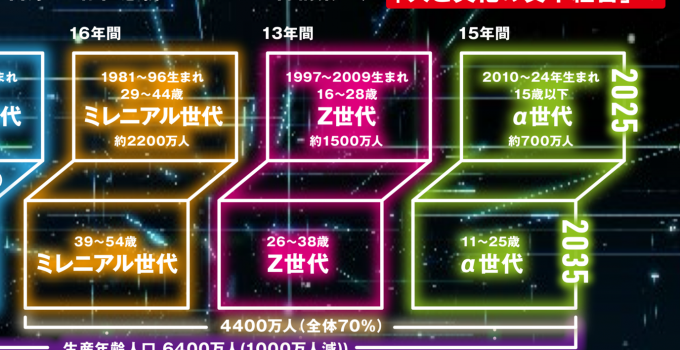

(メイン画像から抜粋したZ世代・α世代に注目してほしい)

生成AI“Gemini”との対話から飛び出した、

これからの時代を生き抜くキーワード。

「週3正社員」という働き方の変革も刺激的だが、

もう一つ、採用の本質を突く言葉があった。

「Z世代・α世代が選ぶのは“就職”ではなく

“就社”でもなく“就志”である」という視点。

これは単なる言葉遊びではない。

昭和、平成、そして令和へと続く人材獲得競争の

パラダイムシフトを、この一語が見事に言い当てている。

2030年、2040年を見据えた経営において、

この“就志”という感覚を理解できるかどうかが、

企業の命運を分けることになるのかもしれない。

「就社→会社に入る」から

「就志→志を持って仕事を選ぶ」へのシフト。

会社名や知名度、安定性よりも、

「何をしたいか」「自分らしく働けるか」という

個人の価値観や目的(志)を重視する傾向が強まっている。

【規模や安定性よりも“何のために”働くのか?!】

かつて昭和や平成の初期、

多くの人々が求めたのは“就社”。

会社の規模、知名度、安定性。

寄らば大樹の陰とばかりに、組織という“器”に

所属すること自体がステータスであり、安心の源泉だった。

しかし、生まれた時からインターネットがあり、

情報に溢れ、同時に環境問題や格差といった社会課題を

身近に感じてきたZ世代やα世代(デジタルネイティブ)は違う。

彼らにとって、単に大きな箱に入ることは重要ではない。

彼らが真に求めているのは、その会社が社会において

どのような存在意義を持ち、

何のために事業を行っているのかという

“志(パーパス)”への共感だ。

“この会社で働くことが、自分の人生や社会にとって

どんな意味を持つのか”ということ。

【採用サイトよりも“経営者の言葉”を磨け】

多くの企業が、若手を採用しようと躍起になり、

見栄えの良い採用サイトやSNSの発信に力を入れている。

がしかし、彼らが求めているのは、飾られたキャッチコピーや

洗練されたデザインではない。

経営者自身の口から語られる、嘘偽りのない“言葉”だ。

このビジ達でも度々テーマとしてきた“Why”。

なぜこの事業をやるのか、この会社はどこへ向かうのか。

その熱量と本気度(=志)に入り口で合致して初めて、

彼らはその企業に関心を持つ。

だがここで重要なのは、“志”への共感が

すべてではないということ。

“志”はあくまで“入り口”であり、必須の参加資格である。

このゲートを通過して初めて、

“では、具体的な仕事内容はどうなのか?”

“給料は適正か?”という次の議論へと向かう。

【中小企業にとって“就志”の時代は、追い風かも?!】

では、次なる実質的内容とは…?!

【1】スキルアップや成長の機会が多く 市場価値を高められるか

【2】給与・待遇が良いか

【3】職場の雰囲気・社風・コミュニケーションが良いか

【4】魅力的なサービス・プロダクトであるか

【5】将来性のある市場・事業であるか

【6】SDGs(社会貢献や持続可能性)への取り組みがあるか

かつては給料や待遇が入り口だったかもしれないが、

今は順序が逆転している。

“志”なき好待遇は、彼らにとって怪しい餌でしかない。

逆に言えば、高い志で結ばれた関係性の上であれば、

仕事の厳しさも、待遇の多寡についての議論も、

建設的な“パートナーシップ”として成立する。

“就志”の時代は、中小・中堅企業にとって、

これは追い風なのかも知れない。

規模で勝てなくとも、志の高さと純粋さであれば、

大企業を凌駕できるからだ。