01/06

2025

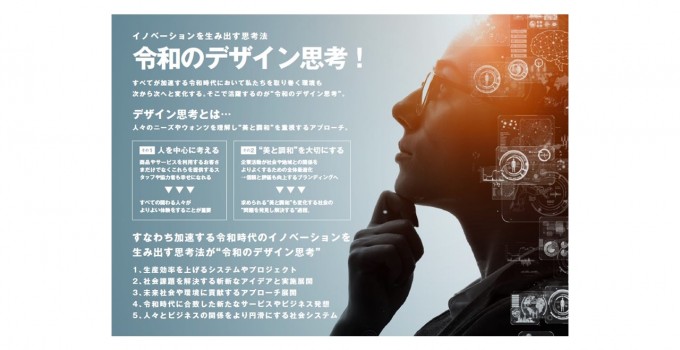

イノベーションを生み出す思考法。 令和のデザイン思考!

あなたが訪れるお気に入りのカフェ。

暖かな日差しが差し込む窓際の席、心地よい音楽、

そして美味しい香りのコーヒー。

あなたはそこでiPadから“ビジネスの達人”に目を通す。

なぜその場所があなたにとって特別なのか?!

そのカフェの立地がいいのか、

インテリアデザインがいいのか、

そのお店のスタッフの動きであり対応がいいのか、

流れる音楽のセレクション?!

ソファやテーブルのオシャレさと配置?!

あなたのお気に入りの理由は、もっと複雑なものかもしれない…

【その“お気に入り”には、デザインの存在が?!】

このあなたのお気に入りであり、感情豊かな体験は

デザインによって支えられているとすると…

私たちの日常に“デザインの力”が

どれほど重要であるかを再認識することができるはず?!

あなたの“特別な場所”だけでなく、オフィスも

オフィスのある街も、そしてあなたの“仕事”にも

“デザイン”が大きく関わっているということ。

ビジネスも”いいデザイン”をすることで、

お客さまも喜び、提供する私たちも報われる。

会社の組織でありシステムも

時代に対応した“いいデザイン”をすることで、

日々の仕事が楽しくなったり満足感にもつながるのだ。

【これからの時代は“令和のデザイン思考”が注目される‼︎】

私はさまざまな広告づくりやプロモーション企画、

そして空間づくりやブランディングも含め

この約40年間の仕事を“デザイン”という言葉で括ってきた。

経営も“経営をデザインする”と言ってきたほど。

ということで、令和の時代はこの時代だからこその

“令和のデザイン思考”が注目される。

“デザイン思考”とは、人々のニーズやウォンツを理解し、

美と調和を重視するアプローチ。

これにより、私たちは新しいアイディアや革新を生み出せる。

“令和のデザイン思考”として、

私たちは次のようなことに注目したい。

まず、「人を中心に考える」こと。

(もちろん令和の人々にとってということ)

商品やサービスを利用するお客様だけでなく、

これらを提供するスタッフや協力者も幸せになれること。

これにより、すべての関わる人々が

より良い体験をすることが可能になる。

次に、「美と調和を大切にする」こと。

この理念は、企業活動が社会・地域との関係を

より良くするための全体最適化を意味する。

これにより、ブランドとしての信頼と評価も向上することに。

↓ ↓ ↓

すべてが加速する令和時代においては

私たちを取り巻く環境はどんどん変化していく。

すなわち、求められる“美と調和”も

変化を余儀なくされるということ。

この変化する日常生活の中で

“デザイン思考”は、問題を発見し解決する過程でもある。

機械やAIではカバーしきれない未知の領域に対して、

新しい価値や体験を提供することが

“令和のデザイン思考”なのかもしれない。

…と考えると“デザイン思考”はますます重要度を増してくる。

ということは、問題を発見し、マクロ的な視点により

解決のための試行錯誤を実践できる人こそが

令和の時代に求められる“ビジネスパーソン“であり

“令和のデザイナー”なのかも?!