04/18

2022

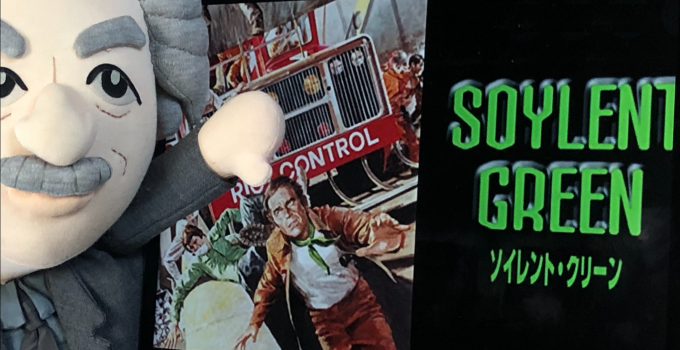

1973年公開の映画『ソイレント・グリーン』は2022年の物語だった!

先日、とあるバーで、若い人と未来の可能性の話になり、

『ソイレント・グリーン』という映画の話題になった。

その場でググってみると、この映画は、1973年に公開された

アメリカ映画で、その設定は2022年!

ちょうど今年だと気がついたワケ。

私的には『ソイレント・グリーン』と手塚治虫氏の『火の鳥』が

未来をシミュレーションする上で

参考とする物語で、度々話題にするタイトル。

とにかくインパクトが強く記憶に深く刻まれている。

ストーリーは、2022年、環境破壊と人口増により

一部の特権階級と多くの貧民とに二分された世界

になっている。

そして多くの貧民は、ソイレント社が作る

“海のプランクトンが原料とうたっている合成食品”の

配給を受けて細々と生き延びていた。

ある日、この映画の主人公のニューヨークに住む

ソーンは、同居人の老人が

「ホーム(=公営安楽死施設)」へ行ったことを知る。

(安楽死施設があるという設定には驚いた!)

ソーンは同居人の遺言にしたがい、亡骸を追跡すると、

多数の死体がトラックでソイレント社の工場に運び込まれ、

人間の死体から“ソイレント・グリーン”が生産されている

事実を突き止める。

(この設定にも驚いた!)

そして、エンディングは「海もプランクトンも絶滅だ。

ソイレント・グリーンの原料は人肉だ!」とソーンが

叫びかつての地球の自然の映像と

ベートーヴェンの交響曲第6番“田園”が流れている・・・。

約50年前に創られた、“2022年の悍ましい世界”の物語だ。

この映画のテーマは環境問題と格差社会で、

これらの問題は現実に進み続け、

今やその止め方はわかっていない。

50年後の今、物語の背景は違っているが、

SDGsの取組みにあるように環境問題と格差社会が

社会課題であることは同じである。

映画の設定では2022年の人口は

70億人だが、実際に現在は80億人。

今後120億人まで増えるというがその後は減少に転じる

と専門家は言っている。

環境問題は産業革命以来、経済優先でCO2を排出し続けた結果、

気候変動を起こし、さまざまな次なる社会課題へと派生している。

先にも紹介した手塚治虫氏の『火の鳥』だが・・・

その結末に近いところでは、

それぞれの地域を治める国(都市国家)では、

その最終の判断は人間ではなくAI(人工知能)に

委ねられていたのだ。

ということで、各都市国家のAIのちょっとした

ミスジャッジから互いに水素爆弾(原子爆弾)

のボタンを押してしまうことに・・・。

そう“シンギュラリティ”なる言葉を度々

耳にしていると思うが、

“人工知能”が人類の知能を超える転換点のこと。

それほど遠くない将来にやってくると言われている。

そう考えると、手塚先生の50年以上前のこの発想も、

将来十分起こり得るということ。

やっぱりこの2つのフィクションは十分これからを

暗示しているのだ。

そんな背景の中で、この期に及んで、戦争をしかけるとは・・・

こまったものだ!?