10/17

2022

価値観も多様化、価格も多様化の時代へ “Diversity of Price”

“ダイバーシティ”という言葉、

最近ではビジネスにおいての重要なキーワードだ。

今回のビジ達では、“Diversity of Price”、

すなわち、“価格も多様化”する時代になったと発信したい。

地球規模でみると、日本はここ約30年の間、

ほとんど物価は上がってこなかったが…、

ウクライナ問題で小麦粉が…、

ガソリンが高騰し輸送費が…、

輸入原材料が…、

円安が…、と物価は上昇し続け、

必然的に価格上昇の時を迎えていると言っていいだろう。

世界からすると、これまでが安過ぎたのかもしれないが、

この価格上昇の着地点がまだ見えてないのも事実だ。

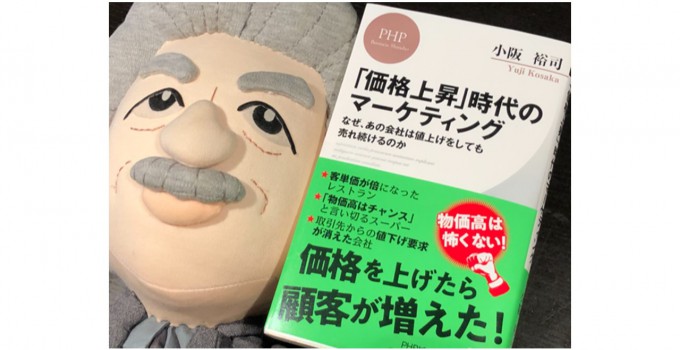

そんなときに、このタイミングで、小阪裕司氏から

『“価格上昇”時代のマーケティング』

という新書が届いた。

「“値上げの仕方”を忘れてしまった日本人」

「“安さこそが価値”からの脱却」

「“価格”は“価値”に従う」

「“値付け”の作法」

これらの小見出しが並んでいる。

その中に「“意味合い消費”が求められている」という小見出しが!

その事例として、赤羽にある定食屋が紹介されていた。

ここの店長は、“ランチは1000円以内であるべき”

という意識があった。

しかしこの度、価格帯を広げ、

旬を味わえる高価格の新メニューをつくったという。

すると、ほとんどのお客様が、価格の高い旬のメニューを

選んだというのだ。

顧客単価も上がり評判も上々とのこと。

小阪氏曰く、ここに現代の消費心理があるという。

つまり「どうでもいいものにはお金は使わないが、

自分にとって意味あるものには惜しみなくお金を使う」

という価値観の広がり。

これを小阪氏は「意味合い消費」と表現。

あれ? どこかで聞いたフレーズ?

そうなのだ。私は、「モノの消費から、意味の消費へ」と表現している。

小阪氏とは価値観も近く、仲良くさせて頂いており、

このタイミングでこの表現には驚いた。

話は戻すが、“この商品の価格帯はこのくらい”という時代は

もう終わったということ。

その人にとって意味ある商品、サービスであり、

タイミングによっても価格は違う。

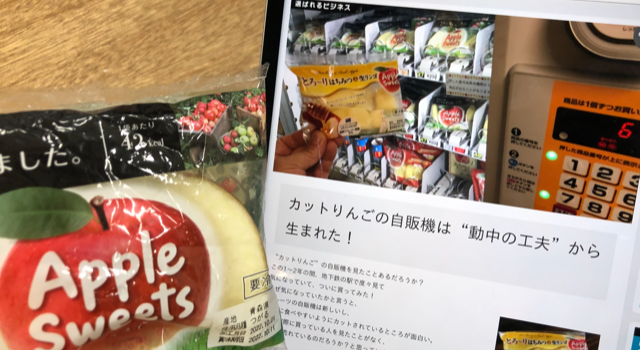

例えば…

クルマのブランドやデザインに興味のない人にとっては、

車は移動手段でしかない。

時計のブランドに興味のない人にとっては

時計は時間を知るためのもの。

旅行も、目的により価値ある“意味あるモノ”となる。

高いお金を出しても手に入れようとすることが“意味の消費”。

意味により価格は変わっていくので、

“Diversity of Price”、すなわち“価格のダイバーシティ”

時代到来ということ。

さて、この“Diversity of Price”時代は

そのプライスのつけ方が難しい。

どのような人のどのタイミングを対象にするかが

ポイントとなっていくだろう。

とはいえ、値づけの前に“意味の創出”をしないことには、

その商品・サービスは選んでもらえない!?